Me he preguntado a menudo por qué la novela erótica no suele dar buenos resultados en su traslado al cine, cuando la contemplación de un filme es actividad voyeurista por definición. Me refiero, para acotar el corpus y dejar claro qué entiendo aquí, en sentido estricto, por novela erótica, a textos como Fanny Hill, Historia de O, Emmanuelle, Nueve semanas y media o la que marcó un hito en nuestras letras hispánicas, Las edades de Lulú.

Seguramente la razón primordial reside en que el modo de determinar la frontera entre lo erótico y lo pornográfico es muy diferente en literatura y cine. Esta novela erótica, de mostrarse explícitamente su contenido en una película, debería devenir en cine porno casi siempre, de modo que u operan autocensuras continuas, o al filme no se le permitiría el ingreso en el circuito de exhibición estándar. Por más escándalos que rodearan a una Fanny Hill en el siglo XVIII o se produjeran necesarias ocultaciones de autoría en el caso de una Emmanuelle, lo cierto es que sociedades muy dispares cronológica y geográficamente se han nutrido de relatos eróticos que terminaban por distribuirse de un modo u otro, y que hoy leemos sin aquella perplejidad y sin el morbo de lo prohibido. Pero en el cine, sometido a una mayor complejidad industrial que la literatura, no solo en su vertiente de distribución y exhibición, sino en la propia génesis compositiva (simple página en blanco y labor eminentemente solitaria en literatura; mecanismos tecnológicos y tarea de equipo en cine), el ejercicio de contención es necesario para que pueda ser mostrado a otros.

Esto no es óbice para que un Von Trier se atreviera, en su habitual línea transgresora, a incluir una escena sexual muy explícita, y nada menos que al inicio, en su Anticristo (2009), y el filme circuló por los cines sin el menor problema, pero hemos de tener en cuenta varias peculiaridades de la secuencia para comprender que el posible impacto está, en el fondo, lenificado: el empleo del blanco y negro, el suave ralentí, la deliciosa música de Händel y, por supuesto, el carácter de mínimo inserto, que apenas dura unas décimas de segundo, de la penetración. Resulta mucho más «escandaloso» u «obsceno», si acudimos a los habituales vocablos moralizantes[1], todo lo que sucede en Eden, especialmente al final de la película, que el hermoso prólogo (de carácter estilizado, no realista) con que nos regala el enfant terrible del cine europeo.

Más llamativo resulta, en cambio, que elementos asociados, como mínimo, al soft core, hayan irrumpido en películas a las que no se ha relegado por ello a circuitos de cine X, como The Brown Bunny (2004), con felación real (no hay corte ni inserto de dobles) entre actores además de primer nivel como Vincent Gallo, realizador del filme, y Chloë Sevigny, o Baise- moi (Virginie Despentes y Coralie Trinh Thi, 2000), donde se muestran penetraciones con cierto detalle. Tal vez lo excepcional de la secuencia en el primer caso, y lo intrincado que está el sexo en el argumento del segundo (una venganza hacia el género masculino por una violación), les hayan granjeado un lugar entre el cine con distribución estándar y no X.

Ahora bien, salvo contadas excepciones como estas dos y la de Anticristo, el impacto de lo visual impide traslación directa de determinados pasajes con explicitud sexual, no solo en tiempos o lugares donde se hurtaban hasta los besos más púdicos, como en aquella inolvidable secuencia de Cinema Paradiso (Giuseppe Tornatore, 1988) en la que una campanilla del párroco marcaba la frontera de lo que podía exhibirse en la sala, sino en la actualidad:

Cuando la censura imponía un determinado tratamiento cinematográfico unitario, marcado por la prohibición absoluta y el rechazo a lo carnal, todo estaba claro y los cineastas se defendían contra tales limitaciones construyendo un sistema expresivo basado en la elipsis, en las resonancias simbólicas de los objetos y en las posibilidades estéticas del rostro humano, mientras el cuerpo era un reducto prohibido cubierto de telas casi impenetrables, de extraordinaria opacidad. Ahora, cuando cualquier cineasta se permite los atrevimientos más audaces, se mantienen, pese a todo, idénticas convenciones, basadas en la sugerencia (aunque algo más liberadas que en el pasado inmediato) por la enorme riqueza de significados y alusiones construidas durante este tiempo, y atendiendo, también, las preferencias de muchos espectadores a los que no les gusta la exhibición sin tapujos (Lara 1993: 108).

No se me ocurre mejor ejemplo que la adaptación de Lunas de hiel (1992) por parte de Roman Polanski, que hubo de renunciar a montar una escena de lluvia dorada que, según parece, llegó a rodar —para más inri, era entre Peter Coyote y la propia esposa del realizador, Emmanuelle Seigner—, o el filme habría quedado fuera de los circuitos de exhibición. Y eso que en Europa parecen haberse ensanchado bastante los límites, porque una película no demasiado transgresora como Átame (Pedro Almodóvar, 1990) «en España se exhibió con total normalidad, sin rechazo aparente de los espectadores, ni del gobierno», mientras que «pocos meses después, en Estados Unidos, sufrió los inconvenientes derivados de una clasificación X, similar a la que se aplica a los productos cinematográficos» (Lara 1993: 115). Quizá fuera solo aquel buzo juguetón, dirigiéndose a peculiares grutas, lo que puso en guardia a los censores, aunque aquello era bien inocente, casi más humorístico que erótico.

Un segundo motivo para los pobres resultados de las adaptaciones de novela erótica puede estribar en que la mayoría de estas películas no ofrecían más que antologías de desnudos y cópulas bastante veladas y descafeinadas en la mayoría de los casos, y todo lo demás era excipiente, probablemente de manera deliberada en las producciones de los años 70 y 80, por atracción del cine pornográfico, al permitirse llevar el sexo como tema a los circuitos comerciales, frente al restringido ámbito de las películas X. Si lo más conveniente en el proceso de adaptación de una novela es trasladar el núcleo de la historia, o una síntesis de la misma, o tomar el texto de partida como motivo impulsor para generar «la creación de un mundo propio, específico y autosuficiente, con sus propias leyes narrativas» (Marsé 1994), en estos casos solo se atiende a la sucesión de momentos sexuales y se prescinde prácticamente del argumento, de modo que la estructura resultante es claramente episódica.

Hay ciertos intentos voluntariosos, como el del hilo conductor de una de las adaptaciones (la que firmó Gerry O’Hara en 1983) de la Fanny Hill (1748) de John Cleland a partir de la voz off, marca de relato autobiográfico de iniciación, tan socorrida como peligrosa cuando se abusa de ella, pero la película no arroja más interés que la mostración de espléndidos cuerpos desnudos al fin y al cabo, y discurre por predios de comedia que no favorecen en absoluto a la historia. Escasa entidad narrativa exhibe, por citar otro ejemplo muy conocido, Emmanuelle (1974), porque el realizador (Just Jaeckin, que pasó de Marie Claire y Elle al cine) estaba en parvulito de narrativa audiovisual, y son muy pocos los cineastas que han sabido afrontar una adaptación que tenga valor más allá de esas pocas escenas tórridas (Annaud podría ser, tal vez, una excepción, cuando llevó al cine El amante de Marguerite Duras).

Pero insisto en que muchos de ellos, a los que solo con grandes dosis de generosidad podríamos llamar «cineastas», ni siquiera se plantearon diseñar un mínimo entramado narrativo, ya que les bastaba con remedar la dinámica del cine porno, lamentable desde un punto de vista artístico pero que tan pedagógica fue para que muchos descubrieran orificios y movimientos que solo imaginaban hasta entonces[2]. Por otra parte, ese cine erótico que se llamó incluso de evasión (y sigo refiriéndome a sus décadas de emergencia, los 70 y 80, e incluso a las fórmulas que seguiría aplicando, por ejemplo, un Tinto Brass en los 90) ha parecido cumplir con creces el objetivo de excitar a generaciones a las que ningún resquemor de conciencia les causaba ver esas películas de sexo light, y a las que probablemente no les importaba un ardite la limpieza narrativa o la lógica de los diálogos (porque un respiro ocasional se permitían los amantes para algo de plática, si bien para lanzar sandeces anticlimáticas, como un «¿Te ha gustado?» que huelga tras la elocuencia de los gemidos, gritos y pupilas desorbitadas).

En consecuencia, las diferencias entre este cine erótico, frente al pornográfico, en su doble nivel de soft core y de hard core, serían solo de grado en la mostración y realización de la sexualidad, de manera que se trataría, en última instancia, de una distinción cuantitativa (número de desnudos, partes del cuerpo que se muestran y explicitud de actos sexuales) y no cualitativa. Lamento tener que plantear así la cuestión, pero los frutos de las adaptaciones de la novela denominada erótica parecen revelar esa desalentadora conclusión.

En cambio, el erotismo que emana de ideas y pulsiones originales, no de adaptar textos literarios de los que prácticamente solo se toman los resortes de lo sexual, ha deparado resultados mucho más convincentes, porque se ha creado ex profeso, con mientes puestas en el código audiovisual. El caso de Bigas Luna es bien representativo de ello, y a conclusiones parecidas podríamos llegar si estudiamos la trayectoria, por ejemplo, de un Vicente Aranda, muy inspirado con Amantes y descarriado, en cambio, con guiones adaptados como el de La pasión turca o La mirada del otro.

He elegido el ejemplo de Bigas Luna porque su predilección, desde sus comienzos, por el erotismo, y su frecuente recurrencia a textos literarios, nos pone en la órbita del complejo cruce entre lo erótico verbal y lo erótico audiovisual, sus límites, técnicas y posibilidades. A pesar de sus prometedores inicios, en especial, para el tema que nos ocupa, Bilbao (1978) y Caniche (1979), y de agradables sorpresas como la originalísima La teta y la luna (1994), su errática carrera experimentó notables altibajos en su tránsito a las adaptaciones. Examinar qué le sucede a Bigas Lunas con el erotismo no sui generis, sino importado de dos novelas muy diferentes, es lo que me propongo a continuación.

Las edades de Lulú

(Almudena Grandes, 1989 / Juan José Bigas Luna, 1990)

Siendo condescendiente, si algún valor encierra la célebre novela de Almudena Grandes es el prisma subjetivo que adopta y ciertos hallazgos expresivos encauzados bajo esa perspectiva. Porque, si antes me he referido a la explicitud en relación con el erotismo, este tipo de novela no deja de ser en el fondo extremadamente oblicuo en sus formulaciones lingüísticas. Los cruces entre mostrar, aludir y eludir los ha explicado oportunamente Guillén con el ejemplo de La Celestina, unos versos de Baudelaire y la mención de giros como «el templo de Venus» a que era tan aficionado el mismísimo Casanova, de modo que la recurrencia a la metáfora será fundamental al cargarse de sentido, y «no es suficiente entonces el circunloquio correcto, ni llamar el pan pan y el vino vino: ni la ñoñería ni la falta de imaginación» (1993: 55). Veamos un ejemplo de Las edades de Lulú, que combina el rodeo lingüístico pero tremendamente alusivo, con el desvío hacia un símil francamente inspirado:

Siempre ha sido así, la misma repugnante premonición del arrepentimiento. Desde que tengo memoria, siempre lo mismo, aunque entonces, hace tantos años, sufría más. Atracarme de chocolate, pegarme con mis hermanos, mentir, suspender las matemáticas, apagar la luz, despegar ansiosamente los recónditos labios con la mano izquierda y rozar aquello cuyo nombre aún no conozco con la yema del índice diestro, describiendo círculos leves e infinitos, capaces de provocar al fin la escisión. Me parto en dos, una indescifrable espada me atraviesa y mis muslos se separan para siempre. Noto la grieta que me corre por la espalda. Me corro. Me abro, me escindo en dos seres completos. Como una ameba. Elemental, feliz y babosa. Cuando vuelvo a ser una, un solo ser superior, las baldosas están gélidas y no tengo nada con que secar esas gotas de agua asquerosamente tibia, que me dan ganas de llorar (Grandes 2009: 31-32).

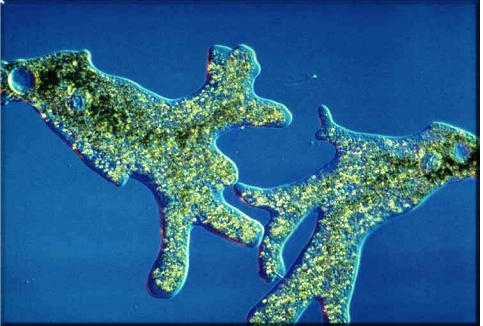

En primer lugar, resulta acertada la irrupción de lo sexual de manera inesperada en una enumeración de elementos cotidianos, así que el efecto es sorpresivo y equipara el acto de la masturbación al resto de acciones. El modo en que se designa lo genital es ya de entrada alusivo pero no directo, porque se emplea un vocablo de formación metafórica, labios, como lo es en grado sumo el que da nombre al célebre premio que ganó precisamente la autora con esta novela, La sonrisa vertical. Esos labios, pues, por atracción de los que designan a los de la boca, más el recónditos con el que forman sintagma, son los que nos sitúan en la órbita de lo sexual, y —atiéndase al prisma adoptado en la narración desde atalaya— le lleva a señalar aquello —el pronombre, sustituto, delegado del nombre que no se dice— «cuyo nombre aún no conozco», justificación del circunloquio elusivo. El símil final, enfatizado mediante aislamiento ortográfico, conecta lo aludido (labios menores) y lo eludido (clítoris)[3] con lo mostrado mediante imagen audaz, la de la ameba escindiéndose, del todo punto gráfica.

El eje referencial desde el inicial despegar en sentido de separar, pasando por el me parto (con espada como metáfora) y la grieta en la espalda, hasta llegar al me abro, me escindo, que ya no incluye elementos insertos entre los verbos para dilatar la acción, sino que sugiere inminente finalización, establece una imagen de lo dual, con las piernas abiertas como «marco envolvente» (Guillén 1993: 55), algo que no se dice pero se genera de manera intuitiva en la mente del lector.

En el traslado al cine, ¿qué hacer con pasajes como este, que son los realmente valiosos de la novela? Lamentablemente, eliminarlos, sin más. En primer lugar, una cosa es leer labios recónditos y otra es verlos en pantalla. Como apuntamos al inicio, se trata de la renuncia o contención primordial del que traslada una novela erótica al cine, pues debe optar por la supresión directa o, al menos, mediante fuera de campo. Los que se han atrevido a mostrar, y en primer plano, los labios, o han logrado la magia de lo «real», como en el hermoso travelling epidérmico que recorre a Eva Green, sin corte de plano, sin posibilidad de introducción de una doble, en Soñadores (Bernardo Bertolucci, 2003), o han incurrido en una impostada, anticlimática escena con corte e inserto del todo punto indigesto, como ese clítoris que se desenvaina del modo más artificial en La mirada del otro (Vicente Aranda, 1997). Pero lo cierto es que esa explicitud conlleva bastantes riesgos, y no es fácil, además, convencer a una actriz para que acceda a ello, con o sin doble.

Otra alternativa, solo viable si el filme mantiene un alto grado de estilización en torno a lo erótico, es acudir a imágenes que requieren para su intelección de un cierto esfuerzo por parte del espectador, pero que pueden resultar muy efectivas. La mejor que recuerdo es la de Leonor Silveira abriendo con delicadeza los pétalos de una flor y hurgando en su interior en El Valle de Abraham (1993), recreación sui generis de Madame Bovary del incombustible Manoel de Oliveira.

Por otra parte, en cuanto al símil de la ameba, la recurrencia a la voz off, que podría haberlo resuelto, en la película se da solo por motivos narrativos —y con endebles resultados—, e insertar directamente la imagen de una ameba, como he preferido aquí para ilustrar lo feliz de la comparación, habría resultado poco menos que ridículo para aludir a la masturbación del personaje.

Si estos esporádicos aciertos nos son hurtados en el tránsito de la novela a la película, ¿qué ofrece, a cambio, por inevitable ley de compensación, el filme? En lugar de aguzar el ingenio y crear un código erótico autónomo[4], o al menos, si este ha de depender de motivos de la novela, procurar que estos sean inteligibles para el espectador del filme, los guionistas —el propio realizador y la novelista— se dedicaron a diseminar por el relato fílmico guiños a la propia novela, confiados por completo a una presunción muy peligrosa: que el espectador había leído previamente Las edades de Lulú. Si bien es cierto que el texto de Almudena Grandes cosechó un éxito inmediato, de modo que un buen porcentaje del público conocería, en efecto, la obra literaria, hemos de tener en cuenta que medió apenas un año entre su publicación y el estreno del filme, lo que estrechaba considerablemente el cerco de los lectores. En todo caso, elaborar un guión adaptado que requiere del saber previo sobre la obra literaria de la que parte, suele convertir el resultado final en un relato pobre, ininteligible, incluso ridículo.

Ya delata la falta de imaginación y la escasa elaboración de un guión que debió de escribirse de manera muy apresurada, el plano inicial, de extremado mal gusto, que procura llevar la narración ab ovo, y precipitadamente se suceden hitos simbólicos de las edades hasta llegar a la adolescencia de Lulú. El cerdito mecánico en el que se insiste como signo de cadencia copuladora, resulta tan huero como genial la rana de latón que contiene idénticas connotaciones en esa extraordinaria película sobre los efectos de la seducción que es Nubes de verano (Felipe Vega, 2004); la leche condensada que engulle con avidez la niña no es precisamente una idea original ni resulta oportuna su inserción; y, por citar el más reiterativo y estéril de los «homenajes» a la propia obra[5], los planos de detalle de Lulú donde se la ve «apretar una goma en torno a la falange de un dedo», imagen descontextualizada, impiden entender que el objetivo es «dar vueltas hasta que la piel se vuelve morada y la carne empieza a arder» (Grandes 2009: 33). Así, uno de los «pequeños tormentos voluntarios», preludio de los mayores e involuntarios que deparará la historia, se vacía de sentido, pues el espectador que no ha leído la obra o no recuerda el detalle, difícilmente lo va a relacionar con el sadomasoquismo, máxime cuando solo han transcurrido unos minutos de la película y escasa inmersión en la historia se ha producido.

Pero más preocupante me parece que bajo la apariencia de un relato sobre la liberación sexual femenina, lo que se oculte sea un terrible machismo, desde el momento en que la iniciación corresponde al macho (la secuencia de la incipiente felación en el coche es del todo punto ilustrativa), con manifiesta sumisión («Yo quiero hacer siempre lo que a ti te guste», dice Lulú a «su hombre»), y tras la separación que aboca a la soledad y a la indefensión, el sexo se convierte, en literales palabras de la afligida protagonista, en una «válvula de escape», con declaración mediante voz off que no deja lugar a dudas sobre el mensaje soterrado del filme:

No podía buscar otro Pablo. Era absurdo. El sexo irrumpió en mi vida como una válvula de escape. Una noche, me topé con una película pornográfica que no resultó ser como las demás. Nunca pensé que me podía excitar tanto ver a dos tíos follando. Decidí echarle huevos a la vida.[6]

Ya vemos, Lulú le echa huevos, como todo un macho, y se envalentona para adentrarse en el lado oscuro del sexo (y hacernos pasar a nosotros, espectadores, por el bochorno de contemplarlo, dado que poco erotismo destilan las últimas secuencias de prácticas sexuales), de cuyas funestas consecuencias la librará en última instancia, precisamente, el hombre del que se había separado porque la había obligado a someterse a una relación incestuosa (por el camino, se deja la vida un travesti «amigo de la familia»).

No pretendo desquiciar la interpretación del relato. Para que no quepa duda alguna: la canción de Carlos Segarra con que se cierra el filme, tras el final reparador, es diáfana coletilla didáctica. «Muy pocas pagarían el precio de encontrar al hombre ideal», se dice en su letra, con lo cual la heroína se somete a todo tipo de vejaciones y pone en peligro su vida porque tuvo la gran suerte de toparse con el angelito de Pablo, quien, por cierto, le había arrancado la promesa de matrimonio tras una auténtica violación sodomizadora en la que es seguramente la secuencia menos afortunada de la película.

Diríase, si atendemos a un texto más reciente y a su traslación al cine, Diario de una ninfómana (Valérie Tasso, 2003 / Christian Molina, 2008), que la toma de protagonismo en el sexo por parte de la mujer solo puede efectuarse mediante introducción traumática en el mundo del sadomasoquismo, la prostitución, el travestismo o las más variadas parafilias, y en ambos casos el relato ofrece simplificadora moraleja: «ten cuidado, nena, con lo que haces». Y no muy lejos de este postulado se encuentra, aunque con perfil de protagonista bien distinta, ese engendro con que nos obsequió Vicente Aranda, la ya citada adaptación de La mirada del otro. Poco se ha avanzado, lamentablemente, desde que a la célebre Historia de O (1954) que apareció bajo el seudónimo de Pauline Reage (llevada tambien al cine con pésimos resultados en 1975 por Just Jaeckin) se la acusara de que un relato de sometimiento femenino de tal calado no podía haber sido escrito por una mujer, y, de hecho, en los años setenta

los norteamericanos la convirtieron en un best-seller porque estaban tan crispados a causa de las vociferaciones de las militantes feministas, que un libro donde a una mujer le gustaba hacerse golpear les pareció saludable. Habrían preferido ver a Kate Millett en lugar de a O [...], y un semanario femenino, Elle, cuando se estrenó la película de Just Jaekin, tomada de la novela, le consagró una página publicitaria donde decía: «Toda mujer se identificará con O, la imagen misma de la enamorada que lo ofrece todo». Las redactoras no aclaraban si también a ellas les gustaba hacerse azotar, violar y marcar con un hierro candente (Alexandrian 1990: 273).

La frasecita de Elle, coincidente con la idea en que insiste la coda musical de Las edades de Lulú, bien podría haber servido para promocionar también la película de Bigas Luna, de la que Rubén Lardín ha sentenciado, con su habitual contundencia, que sus artífices

nos enseñan los peligros a que se expone una chica que se pretende perversa por sí misma, cuando, al parecer, la perversión solo es segura si atiende a los deseos de su marido. El mensaje es tan moralista como estúpida la historia [...]; la película es más mala que pegar a un padre, y aunque algunas de las primeras escenas de sexo, las del descubrimiento, tienen su aquel [...], en conjunto estamos ante un subproducto que pretende la efectividad de un porno y se queda en tontería (1998: 88).

Y es que la banalización a la que es sometida una novela no demasiado afortunada ya de por sí, es bien notable. En la citada secuencia de la sodomización, vuelve a descontextualizarse la acción, y la síntesis practicada con el texto literario conduce no a la excitación, sino a resultados realmente risibles. Compárense las pp. 179-184 de la novela con el lamentable tratamiento visual y el diálogo simplón con que se remata, contestando Lulú a la pregunta sobre el matrimonio con un emocionado «Sííííí» entre los sollozos que el dolor le ha provocado, mientras que en el texto de Grandes se cierra el acto con un ambiguo «Estaba segura, casi segura de que iba de farol, pero le dije que sí de todos modos» (2009: 184).

Si del análisis sobree «mujer, amor y sexo» en cincuenta y cinco películas españolas de los noventa, se desprendía que «la mayoría de los filmes siguen negando a las mujeres el estatuto de sujetos del relato, siguen relegándolas a una función secundaria, subordinada al protagonismo masculino», e «incluso cuando los protagonistas son mujeres, la representación se efectúa, a veces, desde la óptica de la mirada masculina» (Aguilar 1998: 182 y 183), si se ofrece una alternativa como el relato de Lulú, con insistente voz off que reclama el centro gravitatorio femenino, no se hace sino incidir en los males que puede acarrear ese giro de protagonismo, con lo que ya no estamos ante una historia de erotismo en femenino, sino ante una historia sobre los peligros del erotismo cuando no es el hombre quien guía los pasos.

De hecho, Grandes, al parecer, y a pesar de haber participado en el guión, «no ocultó su posterior malestar con el director —y coguionista— por haberle dado al cierre un tinte más moral» (Sanabria 2008: 41). Muy acertadamente ha definido Sanabria en otro trabajo (2007) sus tres primeros filmes, entre los que se encuentran los citados Bilbao y Caniche, como «un tríptico de carácter lóbrego, tenebroso, sórdido, incluso —si se quiere— amoral», de manera que el irritante final moralizador de Las edades de Lulú representa un evidente retroceso en su filmografía de aquellos años, anulando de paso cualquier virtud que pudiera encerrar en la mostración del erotismo[7].

Son de mar (Manuel Vicent, 1999 / Juan José Bigas Luna, 2001)

Muy otro es el caso del texto de Manuel Vicent, que he elegido no por ser, stricto sensu, una novela erótica, sino porque incluye un tipo de erotismo más velado, más estilizado, que el del texto de Almudena Grandes, y vuelve a toparse el realizador catalán con nuevos escollos a la hora de llevarlo a su medio.

El principal problema no me parece que consista, como apunta Sanabria —en el que es, sin embargo, un excelente acercamiento a este proceso de trasvase de la novela al cine—, en que «la adaptación rechaza el soporte esencial sobre el que se articula la historia, esto es, el conflicto que suscita la identidad del recién llegado» (2010: 110), pues dos grandes guiones adaptados como los de como Vértigo (Alfred Hitchcock, 1958) y La huella (Joseph Leo Mankiewicz, 1972) nos han enseñado que, al margen de la necesaria anagnórisis (para el personaje central, no para el espectador, que ya sabe cuál es la identidad del «regresado», porque el maquillaje no obró milagros) y de la dificultad de mantener la ambigüedad y el efecto sorpresa, los relatos pueden resolverse de modo admirable.

Creo que es precisamente el motivo de estas reflexiones, el tránsito del erotismo al cine, lo que desvirtúa notablemente el esfuerzo, voluntarioso pero fallido, de llevar esta historia de resonancias míticas a la gran pantalla. Porque, ¿cómo es el erotismo que destila la Son de mar de Vicent? En primer lugar, se desarrolla en medio de una auténtica explosión sensorial, en especial olfativa, como cuando se desata «la peste del azahar» que «penetraba en el alma de la gente a través de los siete u ocho orificios que el cuerpo tiene» (Vicent 2010: 67), o se nos describe en un pasaje inspiradísimo

esas señales que los amantes dejaban con los codos y las rodillas en la arena después de haberse amado a la caída de la tarde y que el frío de la noche solidificaba. En realidad no había rincón, madriguera, farallón, gruta marina, abrigo o cañaveral en esta parte de la costa que no hubiera soportado el peso de innumerables cuerpos que se habían amado hasta la extenuación y eso había instalado en el aire una densidad de sexo que se hacía respirar. El perfume salobre que dejaba el oleaje bravo al golpear las grutas marinas no borraba del todo cierto rastro de hedor cabrío que el amor adolescente había fijado allí (Vicent 2010: 72).

En el cine, igual que sucede con las ocularizaciones y auricularizaciones internas, que son efectivas si se conducen con inteligencia, la percepción olfativa puede sugerirse (si no presentarse directamente, como sucede con la imagen y el audio) mediante plano de detalle del órgano receptor y sucesión de imágenes y sonidos evocadores de lo que se está oliendo. Esto no se resolvió mal, por ejemplo, en la que parecía imposible traslación del Perfume de Süskind (Tom Tykwer, 2006). Pero desechada esa faceta de Son de mar, quedaban otras opciones, porque la fiesta de los sentidos también convoca al oído, y Martina, tras el reencuentro con su otrora esposo y luego amante furtivo, preña el aire de gemidos, que se perciben fuera de la pensión donde se ocultan (Vicent 2010: 198); y más adelante, en nuevo refugio,

la mujer le pidió que callara para poder concentrarse en sí misma bajo el cuerpo de Ulises y muy pronto desde el claustro comenzaron a oírse sus gritos. El hotel estaba deshabitado y la sonoridad de sus distintos ámbitos era tan profunda que a veces aún podían escucharse ecos de antiguo gregoriano, cánticos de monjes prerrenacentistas, pero ahora en su lugar llegaban hasta el vestíbulo los gemidos de amor más profano. Ante el orgasmo desmesurado de Martina cuya resonancia podía atraer a los criados e incluso al servicio de emergencia Ulises no sabía qué hacer. De pronto tomó uno de los tapones de la botella de champán que estaba en la mesilla y lo colocó en la boca de la mujer para acallarle los alaridos, pero ella mordió el tapón con tanta fuerza que lo partió. Ulises tuvo que auxiliarse con el corcho de la segunda botella y al ver que Martina lo hacía saltar con sus dientes otra vez hasta el techo, comenzó a comprender hasta qué punto era amado por esta mujer (Vicent 2010: 208-209).[8]

Confiar en la espléndida voz de Leonor Watling[9], que encarna a Martina en el filme, no habría sido mala idea, pero esta poética de la desmesura, tan pertinente en la novela del valenciano, se desechó porque quizá su mostración y audición en pantalla habría arrojado resultados más hilarantes que eróticos.

Es entonces, como cabía esperar, en lo puramente visual donde pretende hallar su baza el filme, y algún acierto parcial podemos detectar, por ejemplo, en secuencias como la de Martina tendiendo su ropa interior. El pasaje de Vicent es el siguiente:

De las cuerdas del tendedero colgaban esta vez unas bragas blancas de algodón, varias camisas de felpa y unas toallas.

[...] Aun con el libro abierto Ulises recitaba estos versos con los ojos cerrados, por eso no se dio cuenta de que Martina estaba descolgando del tendedero las toallas y las camisas de su padre, pero había dejado sus bragas de algodón en la cuerda como una bandera o señuelo (2010: 55-56).

Recelo del integrismo de quienes defienden la superioridad de la literatura por permitir el «desarrollo de la imaginación» frente a la supuesta opacidad del cine, que «ya te lo da todo hecho». ¿Qué es imaginar, al fin y al cabo, sino ‘trasladar a imágenes’, o incluso, si atendemos a la primera acepción del DRAE, ‘representar idealmente algo, inventarlo’? Nada más ideal se me figura que la sugerente escena del filme, con Martina pinza en boca, mirando insinuante al voyeur, y la prenda chorreando, posteriormente, en plano de detalle. En cuanto a inventar, dado que ex nihilo resulta extremadamente difícil, de modo que hemos de evocar en el fondo referentes próximos, a los que el infortunio nos ha impedido la dicha de contemplar las bragas de Martina/Leonor Watling en tendederos vecinos, deparándonos, en cambio, otras mucho menos excitantes, la secuencia de la película nos ha aportado un imaginario bastante más rico y sugestivo que la muy a menudo mustia realidad.

Pero, ya lo apuntaba antes, se trata solo de aciertos circunstanciales, pues el filme de Bigas Luna, a pesar de ser mucho mejor que Las edades de Lulú, termina incurriendo en el mismo desatino: resulta más episódico que trabado, y el espectador difícilmente puede entender no ya solo los elementos míticos o simbólicos que se trasvasan desde el texto de Vicent, sino incluso los propios resortes argumentales. Recuérdese que Martina deja su prenda interior «como una bandera o señuelo», matiz imprescindible que en la torpísima síntesis de la primera media hora del filme se diluye, resultando el proceso de enamoramiento, los primeros escarceos y la repentina boda de los protagonistas, francamente desdibujados.

La razón de este fracaso en términos narrativos parece sencilla: el traslado al cine de una simple historia de triángulo amoroso, con amor a hurtadillas e intento de venganza por parte del burlado, no es muy original que digamos. Por ejemplo, ya Truffaut y Chabrol sentaron cátedra sobre el asunto, incluso este último con solo leves variaciones sobre el mismo tema en prácticamente un lustro, desde la excelente La mujer infiel (1969), pasando por Al anochecer (1971) y Relaciones sangrientas (1973), hasta llegar a Inocentes con manos sucias (1975). Solamente la relación metonímica entre espacio de la historia y goce sexual: «La pasión por el cuerpo de Martina le tenía muy sometido a la tierra, esa mujer era parte de la topografía de la costa y su sexo no lo podía distinguir de aquella gruta en el alto valle donde la había poseído por primera vez» (Vicent 2010: 104); la brillante idea de que el trayecto del particular Ulises aboca a Martina indefectiblemente, ya que, tras «extender el mapa sobre su vientre desnudo [...], con el dedo índice Ulises fue señalando un itinerario [...]», y «al final de ese viaje [...] por debajo del mapa dejó su mano sobre el sexo de la mujer» (Vicent 2010: 200-201); y, sobre todo, las resonancias míticas del texto, podrían haber convertido lo que cuenta Vicent en algo aprovechable para la necesaria síntesis argumental con que opera el cine respecto a una novela de cierta extensión. Pero el que quizá fue único intento de recuperar algo de esto en la película resultó extremadamente fallido, y estropeó, de paso, gran parte del erotismo que emanaba de la novela y que con Leonor Watling y Jordi Mollá estaba garantizado. Me refiero a una repetitiva y disfuncional cita de ecos literarios cada vez que los amantes se encuentran y ya desde la noche de bodas:

Del profundo mar en calma salen dos serpientes de inmensas espirales. Por encima de las olas levantan su cresta y su pecho, mientras el resto de su cuerpo se desarrolla a flor de agua. Una de ellas ahora me aprisiona en medio de dos vueltas y me oprime con el doble anillo de su amor, y yo intento romper su nudo.

La descripción del ataque a Laocoonte, resemantizada eróticamente en el filme, es empleada de forma abusiva y difícilmente puede asociarse, sin conocimiento de la novela en sus más reconditos detalles, a «un apego animal hacia su marido» por parte de Martina, que «era una serpiente doble que lo abrazaba y a la vez lo ahogaba» (Vicent 2010: 116), imagen a la que se remite nuevamente cuando ya Ulises no es marido entre los vivos, sino amante que emerge de entre los muertos:

Martina encontró su fuerza para someter a Ulises sólo en el placer que le proporcionaba su posesión y a partir de ese momento su poder no hizo sino crecer hasta apoderarse de aquel cuerpo por completo como una de las serpientes de Laocoonte (Vicent 2010: 198-199).

Sin este complejo juego de remitencias, el sexo, auténtico pulmón de la historia narrada por Vicent, se nos figura como algo episódico en la película, ya que los distintos hitos por los que discurre la relación de Ulises y Martina (torpe pero sensual iniciación; matrimonio y desgaste debido a las pulsiones que el mar despierta en él [Moran 2008]; naufragio, regreso y excitación adicional por la furtividad de la pasión recuperada; nuevo matrimonio post mortem) no están trazados con suficiente solidez en el filme como para evitar que se sucedan los desnudos y cópulas con sensación de antología sin trabazón que sirva para darles sentido. Y es que no es esta una historia que parezca muy apropiada para que el guión se encomiende al gran Rafael Azcona[10], muy solvente en las traslaciones de cuentos (La lengua de las mariposas y Los girasoles ciegos) o incluso «estancias» (las de El bosque animado) con José Luis Cuerda, donde dio puntadas maestras para que lo disperso se reuniera y cobrara firmeza narrativa; en cambio, el armazón de Son de mar, despojado de su auténtica argamasa literaria, quedó reducido a un minimalismo sexual de pobre consistencia. La imagen final de los dos amantes encontrándose más allá de la vida no resuelve bien, ni siquiera como aislado homenaje a la novela, el realismo mágico que esta destila.

Erotismo sui generis frente a erotismo importado

Prácticamente lo peor que puede decirse de una adaptación fílmica es que necesita del texto de origen para entenderse, casi como manual de consulta, y eso sucede a Las edades de Lulú y a Son de mar. No coincide, pues, con lo que declara Bigas Luna en una entrevista cuando es preguntado por el particular:

Mi relación con las adaptaciones literarias es la misma que con los amores. Quiero a una mujer, me gusta, me fascina, me apasiona, me inspira... Amor total: todo es posible. No podría nunca tener una historia de amor con el padre de la chica delante. Una película es una obra nueva y con vida propia (Camí-Vela 2000: 251).

Escasa «vida propia» cobraron dos filmes desafortunados donde el erotismo no fluía por cauces propios, sino con ideas ajenas y cierta indolencia a la hora de dotar de cohesión sus respectivas historias. No me extraña que ese momento mágico en que el captor de Bilbao se apresta a depilar a su presa, y la máquina se desenchufa, dilatando del modo más natural —y quizá por ello más morboso— el acto, se produjera, según parece, por azar, uno de los agentes creadores imprescindibles en un arte donde el descontrol asoma a menudo, por más que se disponga de un texto con «instrucciones», el guión, e incluso un detallado storyboard que ate la faceta visual de lo que está proyectado.

Como tampoco me sorprende que una de las mejores películas del cineasta, la encantadora La teta y la luna, sustente sus mejores bazas, por una parte, en una voz off que no es rescoldo mal encendido de una novela, sino imprescindible hilo conductor creado ex profeso, pues el guión no es adaptado, sino original; y, por otra parte, en un imaginario que ya atraía a Bigas Luna desde años atrás, hasta el extremo de que una de las ideas en que se sustenta, «el símbolo de la leche, seguro que lleva en mi cabeza desde el día que tomé el primer sorbo que salía del pecho de mi madre», y debido a una enfermedad que contrajo a los nueve años, «no podía comer prácticamente nada, tenía la garganta muy inflamada y me alimentaban exclusivamente de suero y de leche que debía beber a chorro» (Camí-Vela 2000: 262), todo lo cual se manifiesta, en un fetichista consumado como él, en su serie de dibujos de allattatrice (‘mujer que da el pecho’) o en el motivo visual que Bigas describe así:

En La teta y la luna representé por primera vez una allattatrice. Pude introducirla sirviéndome de la imaginación de Tete (Biel Durán). La secuencia que refleja esta imagen es una de las que más me gusta de mi filmografía: Estrellita saca uno de sus pechos, lo presiona y da su leche a Tete, que la bebe a chorro como si viniera de un porrón mágico y de buena hechura (Camí-Vela 2000: 263).

Idea personalísima, que se remonta a la infancia, que sigue cultivando en la madurez y que aporta excelentes réditos al cine, porque en torno a ella construye una historia que derrocha imaginación y nada tiene que envidiar a Léolo (Jean-Claude Lauzon, 1992). No por casualidad el hito erótico de los 90, el celebérrimo cruzado de piernas con premio de Sharon Stone en Instinto básico (Paul Verhoeven, 1992), conocido en Estados Unidos como «el flash», no procedía de un texto escrito, el guión de Joe Eszterhas, sino que

fue una idea del propio Verhoeven, inspirada en un recuerdo de su juventud en Holanda. En 1958, cuando tenía veinte años y estudiaba en Leiden, él y su buen amigo Robert Haverschmidt asistieron a una fiesta estudiantil de sábado noche donde vieron a una mujer, un poco mayor que ellos pero todavía joven [...]. La mujer, sentada con las piernas cruzadas, les miró, sonrió y, muy lentamente, cambió de posición sus extremidades: bajo la falda no llevaba ropa interior. Los dos amigos, entusiasmados por la sorpresa, se acercaron a ella, y Verhoeven le preguntó: ¿Ya sabes que debajo no llevas absolutamente nada?; Desde luego —respondió—. Por eso lo he hecho. El realizador no olvidaría jamás esta anécdota y, durante el rodaje de Basic Instinct, tampoco dudaría en incorporarla a la secuencia de interrogatorio (Fernández Valentí 2001: 267).

No soy amigo de incidir en lo que puede o no adaptar el cine de la literatura, pues resulta más fructífero, al comparar ambos medios, hablar no tanto de límites o incapacidades, sino de retos y estrategias, no en el sentido de equivalencias o disimilitudes, sino en el de construcción de un texto que emerge con autonomía y es, ante todo, inteligible sin conocimiento del texto de partida. Un cineasta con solvencia, imaginación y oficio, puede resolver cualquier escollo de la obra literaria a la hora de efectuar la operación de trasvase, pero confiar exclusivamente en la mostración de cuerpos desnudos, sin incardinación en una historia convincente, parece condenar al fracaso la película. Ya tenemos la solución estática, la fotografía, para excitarnos, y media docena de desnudos de Francesca Neri o de Leonor Watling cumplirían con creces ese cometido[11]; el cine, en cambio, debe dotar de sentido la mostración de lo sexual, o no estoy seguro de que compense aguantar estoicamente hora y media ante la pantalla todo un cúmulo de torpezas narrativas, diálogos ridículos, secuencias baldías.

Aún espero esa gran película basada en texto literario decididamente erótico, porque la reciente, ya citada, Diario de una ninfómana, traslación lamentable del texto de Valérie Tasso, suspende estrepitosamente. Buenas películas sobre sexo ajenas a la literatura, siguen, por fortuna, haciéndose, como Shame (Steve McQueen, 2011), por más que su final dé un giro con ribetes moralizantes, porque amén de ser eróticas, proponen que nos preguntemos por el lugar que el sexo ocupa en nuestras vidas. No en vano otro largometraje de corte eminentemente existencialista, El último tango en París (Bernardo Bertolucci, 1972), me parece una de las mejores plasmaciones del tema en la historia del cine. El sexo triste —como es el de Caniche o Bilbao, por acabar con el recuerdo de dos filmes memorables de Bigas Luna— también resulta hermoso.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

p. aguilar (1998), Mujer, amor y sexo en el cine español de los 90, Madrid, Fundamentos.

s. alexandrian (1990), Historia de la literatura erótica, Barcelona, Planeta.

a. cabello-garcía (2010), «La semiótica del erotismo: cine y narrativa en Las edades de Lulú de Almudena Grandes», en Crítica y literaturas hispánicas entre dos siglos. Mestizajes genéricos y diálogos intermediales, ed. R. Macciuci (Anejo de Arbor, CLXXXVI, enero-junio 2010), Madrid, Maia, pp. 381-406.

m. camí-vela (2000), «Las dos caras de Bigas Luna: el cineasta y el artista», Arizona Journal of Hispanic Cultural Studies, 4, pp. 249-264.

t. fernández valentí (2001), Paul Verhoeven. Carne y sangre, Barcelona, Glénat.

a. grandes (2009), Las edades de Lulú, Barcelona, Tusquets.

r. gubern (1989), La imagen pornográfica y otras perversiones ópticas, Madrid, Akal.

c. guillén (1993), «La expresión total: notas sobre literatura y obscenidad», en La obscenidad, ed. C. Castilla del Pino, Madrid, Alianza, pp. 41-98.

e. hafter (2008), «Tras las huellas del guionista. La mirada de Rafael Azcona sobre Martina en Son de mar», Olivar, 12, pp. 263-274.

a. lara (1993), «La obscenidad en el cine», en La obscenidad, ed. C. Castilla del Pino, Madrid, Alianza, pp. 99-123.

r. lardín (1998), Fuego en el cuerpo, Valencia, Midons.

p. lópez martínez (2006), La sonrisa vertical. Una aproximación crítica a la novela erótica española (1977-2002), Murcia, Universidad.

r. malpartida tirado (2004), «Lenguaje literario y lenguaje fílmico: Yerma entre las tablas y el celuloide (Federico García Lorca/Pilar Távora)», en Cine y literatura: el teatro en el cine, ed. J. D. Vera Méndez y A. Sánchez Jordán, Murcia, Universidad-CAM, pp. 120-127.

j. marsé (1994), «El paladar exquisito de la cabra», El País, 13-11-1994.

m. a. moran (2008), «El mar como personaje en cuatro obras de Manuel Vicent», Olivar, 12, pp. 275-292.

c. sanabria (2007), «El “tríptico negro” de Bigas Luna: el cine erótico en Bilbao, Caniche y Angustia», Reflexiones, 86.2, pp. 157-179.

c. sanabria (2008), «De María a Lola y Lulú: descenso del cielo a los infiernos en la obra de transición de Bigas Luna», Káñina, 32.2, pp. 33-48.

c. sanabria (2010), Bigas Luna. El ojo voraz, Barcelona, Laertes.

a. sánchez (1999), ed., Bigas Luna. La fiesta de las imágenes, Huesca, Festival de Cine de Huesca.

m. vicent (2010), Son de mar, Madrid, Santillana.

NOTAS

[1] Parece revelador, si atendemos a los datos aportados por Lara, que el término obscenidad aparezca casi siempre en los textos sobre cine relacionado con la censura y las sentencias judiciales, pero no con cuestiones técnicas, estéticas o artísticas (1993: 105).

[2] La idea fue explicada perfectamente por Gubern en un texto fundamental sobre los códigos de este género, que enseña lo que no se podía aprender de otro modo, dada la pudibundez con que la sexualidad se ha abordado tradicionalmente (1989: 8-9).

[3] Sobre la designación de esta parte de la anatomía en la novela erótica, véase la cita de Tu nombre escrito en el agua que aporta López Martínez en su relación de «definiciones metafictivas»: «Yo tenía la esperanza de que para mencionar el clítoris existiera otra forma más bella, clítoris, es una palabra horrorosa para aludir a algo tan delicado, tan frágil, clítoris, parece menos relacionado con el placer que con la enfermedad. Pero no, en el Río de la Plata también se decía así, clítoris» (2006: 200).

[4] Incluso en un fallido filme basado en la Yerma de Lorca, que suponía de entrada jugar con fuego (lo célebre de la obra, que hace que se juzgue su adaptación de manera más circunspecta; la escasez de argumento de un «poema trágico» como aquel; lo estilizado de los parlamentos de la protagonista, etc.), Pilar Távora resolvió con acierto las implicaciones sexuales del conflicto, reelaborando metáforas y adaptándolas con suma inteligencia al medio nuevo al que se trasvasa la historia, mediante un recurso muy útil para traslaciones fílmicas de teatro: las visualizaciones (Malpartida Tirado 2004: 121-124).

[5] No es difícil imaginar en estos detalles las preferencias de la coguionista, ya que estaba especialmente satisfecha de su novela, como manifiesta en el prólogo, titulado «Quince años después», que desde la edición corregida de 2004 acompaña al texto (Grandes 2009: 9-26).

[6] El que sea la contemplación del género pornográfico, habitualmente dirigido a público masculino (máxime cuando se trata, en este caso, de cine gay), lo que marque un punto de inflexión en la novela, pues, como apunta Cabello-García —en un sugerente trabajo sobre la función de la mirada, y en particular la recepción de la pornografía, en la novela de Grandes— «desencadena un descenso progresivo de la protagonista hacia el lumpen madrileño, ya en el ámbito del Thanatos» (2010: 395), es idea interesante que se recupera para el devenir argumental pero que se desvirtúa por la simplificadora voz off que equipara conductas femeninas y masculinas bajo ese poco afortunado —a no ser que se pretendiera provocar la risa— echarle huevos.

[7] Al menos, hay que reconocer que el propio Bigas Lunas llegó a admitir veladamente las limitaciones del filme, pues hablaba simplemente de «una aportación estética personal para mí importante, que consiste en la recreación de un mundo sado netamente español. No sé si de aquí saldrán cosas luego o no, pero ahí queda por si alguien quiere recogerlo... Y luego me gustan mucho también los títulos de crédito. Es un chiste, claro, pero me gusta, es el resumen de la película. Es que la película no es más que eso» (Sánchez 1999: 116).

[8] Sic la puntuación, que, lamentablemente, deja mucho que desear a lo largo de toda la novela y fatiga al lector, sin que pueda hallarse justificación alguna desde un punto de vista estilístico a flagrantes desvíos de, por ejemplo, la necesaria distinción entre especificación y explicación.

[9] Basta con oír cualquier canción de Marlango, grupo del que es vocalista, o bien la curiosa versión que de una célebre rumba un tanto indigesta interpretó, sublimándola, en Malas temporadas (2005), la más deliciosa película de un realizador en estado de gracia, Manuel Martín Cuenca.

[10] Es idea que desarrolla Hafter (2008), aunque no estoy tan seguro de que se produzca lo que ella denomina «azcontización» de Martina, porque es sin duda el personaje de Ulises Adsuara el que más ha mutado respecto a la novela y el que peor está trazado en el filme, justamente porque se minimiza toda su carga simbólica, con la Odisea en primer término (no basta con que recuerde una y otra vez, entre susurros y para desesperación del espectador, el ataque sobre Laocoonte).

[11] La interesante trayectoria fotográfica de David Hamilton contrasta con su nefasta incorporación al cine en Bilitis (1977) o Tiernas primas (1980), dos plúmbeos álbumes en movimiento —con almibarada música de Francis Lai la primera— del tipo de fotografía que él propuso. Solo habremos de agradecerle la oportunidad que concedió a Emmanuelle Béart, que se convertiría en una de las actrices más fascinantes del cine galo, en Primeros deseos (1983).